花京院は蛇の腹の下で生まれた。

彼の最初の鳴き声は「ピィ」だった。

花京院は鶏の卵から生まれたのだ。

母蛇がどうして花京院の卵を食わず、自分の卵とともに抱卵したのかは定かではない。

何かしら感じるものがあったのだろうか。

花京院はしばらくピヨピヨ鳴いていたが、やがて殻の破片を頭に載せたまま巣を出た。

母蛇と、まだ生まれる前の義兄弟たちの卵を見たのはそれが最後だ。

食べるものを求めて歩き出した花京院の顔は、ふわふわの羽毛に包まれていた。

小さいながらも鋭いくちばしがあり、鶏らしい蹴爪のついた足があった。

だが彼の羽は鶏のそれとは違った。

まだ小さな小さな翼には、羽毛ではなく鱗が生えていた。

そして尾もまた鱗に覆われており、それは長く地を這っていた。

蛇が温めた鶏の卵から孵化した花京院は、コカトリスとして生を受けたのだった。

小さなひよこの花京院は、ただひとりで森を生きてゆくことになった。

けれど彼には大きな危険は何もなかった。

花京院の主食になる虫や木の実はいくらでも見つかったし、彼を食らおうとする生き物たちへはきつい反撃ができたからだ。

まだ力の弱い花京院でも、まるい瞳で睨みつければ相手は体が痺れて動かなくなる。

不意をつかれて丸呑みにされても、体から染み出す猛毒によってすぐ吐き出されるのだ。

そのうち花京院を食べようとするものはいなくなり、このピヨピヨのコカトリスは森でもっとも恐れられる生き物のひとつとなったのだった。

花京院の主食がもっと大きな動物だったなら、この森から他の生き物の姿が消えてもおかしくはなかった。

だが花京院の好物は赤い木の実とみみずだったので、森には平和が保たれていた──あの日までは。

花京院が異変に気づいたとき、森は静かだった。

豊かなこの森では異様な静けさと言っていい。

まるで何か危険なものが現れたような、あるいはその危険さを測りかねているような。

花京院には身に覚えがあった。

他ならぬ彼自身がこの森に現れたとき、鳥も獣もやっぱり静かに様子を窺ってきたものだ。

そう、森に怪物がやってきたのだ。

すぐさま尻尾を巻いて逃げ出すほどではない、まだ若い怪物が。

花京院がそれと出会うのに、そう時間はかからなかった。

森の中に木々が立ち枯れている場所があったのだ。

やっぱり花京院には覚えがあった。

毒だ。

生き物の命を奪い、植物を枯らす毒を持つ怪物が──そこに、いた。

怪物は花京院に負けず劣らず不思議な見た目をしていた。

全体的には翼と四足の生えた蛇のように見える。

体は鱗に覆われていたが、翼には白い羽毛が生えていた。

足は花京院と同じく鶏の足。

蛇とも蛙ともつかない奇妙な頭のてっぺんにはとさかがある。

もっと成長すれば王冠にも見えるかもしれないが、今はちょこんと乗った帽子のようなとさかだ。

最近生えてきたばかりでまだ立派なものではないが、花京院にもとさかはある。

ひょろりと長い部分が垂れてしまって、とさかというより赤い前髪か何かに見えるのだが。

花京院はこの生き物にとても深い親近感を抱いた。

彼は同じくらいの年頃だし、ぼくと同じような毒を使うらしいし、何よりぼくと同じ怪物だ!

「おれは承太郎。お前は?」

彼がそう言った。

「ぼくは花京院」

花京院も答えた。

「ぼくはコカトリスだ。きみは一体どういう生き物なんだ?」

「おれはバジリスクだ。蛙が温めた鶏の卵から生まれた。いずれ蛇の王になるものだが、今はまだ脱皮が足りねぇ」

「ふぅん。ぼくは蛇が温めたんだ。どうやらぼくら、似た生き物らしいね。きっときょうだいだよ」

「そうかもな」

「君はいったいどうしてこの森へ?」

花京院は尋ねた。

「おれは……逃げてきたんだ。いたちだ。追われてる」

悔しそうな声色だった。

怖いもののないような怪物であるコカトリスとバジリスクにも弱点はある。

親でもある雄鶏の鳴き声と鏡、そしていたちである。

おとなの怪物ならいたちとも対等以上に戦えるが、承太郎はまだ成長途中のため逃げざるを得なかったのだろう。

「やつはただのいたちじゃない、おおいたちだ。おれが大きくなる前に殺しておこうという心づもりだろう。あいつはきっと早晩この森にやってくる」

承太郎はそう言った。

「おれはいたちの天敵がいるところまで逃げるか、さもなければ撒けないかと思っていた。だがお前となら……」

「そうだね、ぼくらなら……」

そこでふたりは、この森でおおいたちを迎え撃つことにした。

ふたりはまず、いたちを倒すための作戦を立てることとした。

最初は情報の整理からだ。

色々実験をしてみてすぐ分かったことは、コカトリスとバジリスクの石化の力は加算可能ということだ。

彼らはまだ怪物として若く、完全な石化の力は持っていない。

魔力を込めて対象を睨みつけても、体が麻痺して動かなくなるのが関の山だ。

だがふたりで同じ対象を同時に睨むと、なんと獲物の体が硬い石へと変貌したのだ。

ふたり一緒なら立派な怪物として振る舞えるのである。

「これは大きいぞ。そのいたちも石にできるんじゃあないか?」

「いや、どうだろう。実は何度かやつの隙をついて睨むのに成功したことはあるんだが……」

「どうなったんだ?」

「やつを麻痺させることはできなかった。多少動きを鈍くすることはできたが、その程度であのおおいたちを無傷で倒せるとは思わない」

「動きが鈍く?それってもしかして……」

そこでふたりは更なる実験を行った。

結果、まだ魔力の弱い彼らはどちらも片目で睨むと対象の動きを鈍くする効果が出ることが分かった。

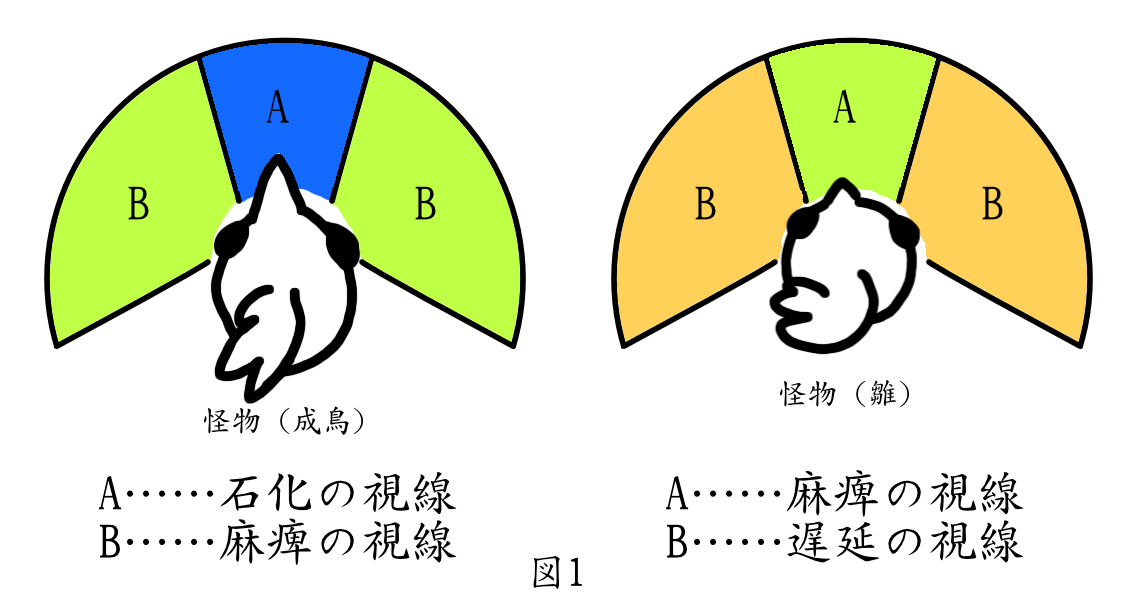

「よし、片目の場合を遅延の視線と呼ぼう。両目だと麻痺の視線で、両目をふたり分で石化の視線だ」

「ふむ、これらの視線の強さは倍々だと見ていいだろう。魔法に耐性のあるおおいたちは、麻痺の視線を遅延の視線にまで弱めることができる。すると石化の視線を浴びせれば麻痺させることができると推測できるな」

「麻痺まで行ければ倒せるんじゃあないか?」

「チャンスは大きいだろうな」

ふたりが試したところでは、遅延の視線は目を離すと解けてしまう。

逆に石化は、一度してしまえば自動的に解けることはない。

そして麻痺の視線は、一定時間で解けるということが分かった。

体の大きな動物ほど解除にかかる時間は短くなるが、狼でも5分はかかる。

おおいたちは狐ほどの大きさなので、耐性を考慮しても十分殺す時間はあるだろう。

「よし、方針は決まったな。ぼくらふたりで石化の視線を当て、麻痺させて倒す」

「だがどうやって当てるかが問題だ。やつは魔法の力に敏感で、麻痺の視線も当てるのが難しかった。おれたちふたりが同じ位置から睨みつけたりしたら間違いなくバレちまうぜ」

「ふむ、じゃあ逆に遅延の視線だとどうだろう」

「確実とは言えないが一番可能性はあるな」

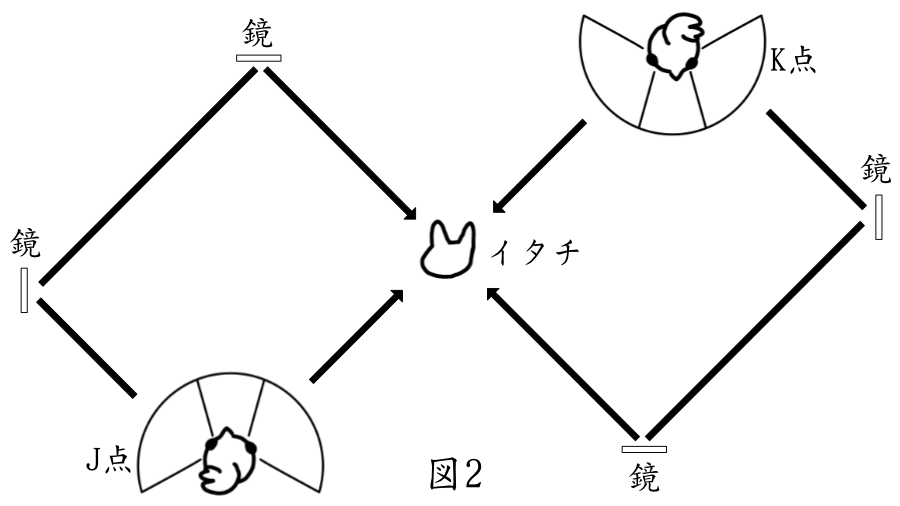

「よし、視線を4分割して別々の場所から当てよう。重ねれば強化されることは実証済みだし。4つの視線がちょうど重なるところにおおいたちをおびき寄せるんだ」

両目の視線を分けるのは、そう難しいことではない。

コカトリスもバジリスクも捕食者ではあるが、目は側面ぎみについている。

虎や狼など他の肉食獣に比べて視界が広いのだ。

片親である鶏からの遺伝なのだが、食べ物を探すときには石化でなく麻痺させたいため都合が良いのだ。

おとなの怪物であれば片目でも麻痺の視線になってしまうためおおいたちに気づかれる可能性が高いが、承太郎と花京院なら問題はない(図1)。

「それぞれ片目でしか見えない範囲でやつを直接見る。もう片方の視線はどうやってぶつけようか?」

「そうだな……おれたちの視線を曲げられるものといったら……」

「鏡か!」

コカトリスやバジリスクが苦手とする生き物はいたちと雄鶏だが、他に対抗できるものといえば鏡である。

石化の視線は鏡で反射することができるのだ。

つまり通常の視線と同様に、石化の視線も光が媒介しているというわけだ。

すなわち、ただ真正面から見て自身を石化させる以外にも鏡には使い道があるということである。

鏡が光を反射するとき、その反射光は入ってきた光の角度によって向きが変わる。

複数の鏡を使えばその光の方向を自在にコントールすることもできるのだ。

ふたりはまず、鏡を手に入れることにした。

森に生きる彼らにとって鏡とは川の水面のことである。

だが川は持ち運びに向かない。

「少し遠出が必要になるが、人間の里から取ってくるのがいいだろうな」

「この近くに人間の里があるのかい?ぼくは森を出たことがないから知らなかったよ」

「この森に来る途中で見かけたんだ。雄鶏がいそうだから遠回りして避けてきたんだが」

「雄鶏か……いきなり里に行っても逃げ帰ることになってしまいそうだな」

「ああ、しっかり準備してから向かうのが吉だろうぜ」

そうして次の日の昼過ぎ、ふたりは人間の里に降り立った。

決行をこの時刻にしたのは、雄鶏が激しく鳴く朝を避け、かつ人間がまだ畑から帰ってきていないタイミングを狙ったからである。

とはいえ鶏も人間もまったくいないわけではないだろうし、騒がれたら厄介だ。

そこでふたりは常に魔法の視線を放ちながら鏡を探すことにした。

ただし花京院は両目を幅広の葉で覆って隠しており、承太郎も片目を同じようにして塞いでいる。

これで捜索中に鏡を正面から見てしまっても承太郎の体が遅延するだけで済む。

花京院は承太郎にぴったり寄り添いながら歩き、承太郎の動きが鈍くなったら身じろぎして視界をずらしてやる。

鏡から視線が外れれば承太郎もまた普通に動けるようになるというわけだ。

里は静かなものだった。

ふたりは番犬の隙をついて入り込み、餌を食む鶏たちの動きを鈍くし、軒先の椅子に座って眠り込む老人を迂回し、そしてとうとう──

「! 承太郎」

「ああ、助かったぜ。見つけた、鏡だ」

承太郎が発見したのは、里でも大きな家の浴室の壁にかけられた鏡だった。

豪奢なものではないがそこそこの大きさがある。

承太郎が先導して鏡を外し、ふたりで両端をくわえて持ち去った。

森まで戻ってから石を打ち付けて鏡を割り、大きめの破片4つを選別した。

これで光を反射することで、4つの遅延の視線を重ねて石化の視線にすることができる(図2)。

あとは都合のいいポイントを見つけ出して鏡をセットし、そこにおおいたちをおびき寄せるだけである。

おおいたちは自分がいたちの王である自覚があった。

他のいたちがどうなろうと知ったことではないが、自分の地位が脅かされる存在には敏感であった。

その存在とはもちろんバジリスクである。

あるときからおおいたちの住む山に、羽の生えたちいちゃなトカゲのような生き物が現れた。

それが問題のバジリスク、の幼体だったのだ。

成長する前に殺すべし、という内なる声に従い、おおいたちはそのバジリスクに襲いかかった。

激しい格闘の末、間一髪のところで逃げられてしまったが、それで諦めるおおいたちではない。

バジリスクのにおいを追い、山を降り川を越え、とうとうこの森までやってきたのだ。

おおいたちは慎重に木々の間に分け入った。

紛うことなく怪物のにおいがする。

しかもこれは……別の怪物までいるらしい。

だがおおいたちの鼻には、怪物とはまた違ったにおいも届いていた。

狼、狐、たぬきに鳥たち、そしてねずみ。

豊かな森に住む多種多様な動物たちのにおいである。

おおいたちは腹の虫が騒ぎ出すのを感じた。

ここまでやってくるのも大変だったのだ。

逃げるほうは勝手な方角へ好きに行けばいいが、追うほうがそうもいかない。

においの消えやすい川を越えたとき、また雑多なにおいが氾濫する人間の里に近づいたときにもかなり迷って時間を使ったのだ。

まずは体力をつけるべきであろう。

おおいたちは数多のにおいの中からねずみのにおいを嗅ぎ取ってそれを追った。

藪と藪の切れ目になっているところに一匹のねずみがいる。

怪我でもしているのか、フラフラとおぼつかない足取りでゆっくり歩いている。

おおいたちは後ろ足にぐっと力を入れ、ねずみに飛びかかった。

両前足でねずみを押さえつけ、鋭い牙がその首元に吸い込まれるように食い込──む前に、おおいたちの体は止まった。

……魔法の視線だ!

罠にかけられたことに気づいて、おおいたちは全力で抵抗した。

耐性を持つおおいたちのその抵抗によって石化は防がれた。

しかし──体が動かない。

あの怪物に、自分を完全に麻痺させる力などなかったはずなのに。

身じろぎもできないでいるうちに、前足の隙間からねずみが逃げ出した。

俊敏な動きであった。

やがて藪が音を立て、怪物が姿を現した。

一匹ではない。

以前殺し合ったことのある怪物と、見知らぬ怪物がおおいたちを睨めつけている。

隙を窺ってはみたが、二匹とも決しておおいたちから目を離さない。

おおいたちの毛皮は分厚く、大抵の牙や爪は通さないのだが、毛束の間から流し込まれる毒は防ぎようがない。

その毒にだってある程度は耐性があるが、動けない間に二匹から大量に注ぎ込まれるのなら話は別だ。

──暗転。

その森には恐ろしい怪物が住んでいると言われている。

噂ではつがいとも言われているが、確認したものは誰もいない。

人の村と森との間には、狭いが毒性の強い毒沼が存在しているのだ。

この毒沼も、その怪物が毒殺した天敵の死骸から毒が抜けず、土地にまで染み込み沼になったと伝えられている。

人間がどうしても森に入らなければならないときには雄鶏を連れて行くとよいとされているが、それでも帰ってこなかったものもいる。

そのことからやはり怪物は複数いるのではと推測されている。

怪物の雌雄と、もしかしたら卵も生まれたかもしれない。

けれど本当のところは、怪物たちにしか分からない。